Le Comité national des AOP laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a approuvé la nouvelle version du cahier des charges du Comté, jeudi 21 novembre 2024 à Paris. Les premiers travaux avaient débuté en 2017 …

Huit ans de travail, de concertation et de prise de décision ont permis d’aboutir à un document de 36 pages présentant 170 points de contrôle, contre 100 auparavant, et 86 pages supplémentaires développant le plan de contrôle. Depuis jeudi 21 novembre 2024, la nouvelle version du cahier des charges du Comté est officiellement approuvée par l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) et par son comité national des AOP.

Pour les équipes du CIGC, élus et salariés en première ligne, c’est une grande nouvelle marquant la fin d’un long et riche processus. Car on ne parle pas d’un simple bout de papier ! Cette approbation, qui sera suivie de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne courant 2025, permet au Comté de consolider ses engagements pour la préservation d’un modèle agricole familial

et durable, pour la diversité des fruitières et pour le maintien des savoir-faire du métier d’affineur.

Des mesures innovantes à l’échelle européenne

Pour les producteurs, les fromagers et les affineurs, c’est désormais l’heure de la mise en place concrète des mesures. L’affaire n’est pas nouvelle : les membres de la filière ont connaissance des nouvelles exigences depuis plusieurs années, afin qu’ils puissent les anticiper. Par ailleurs, le Comté a toujours fait évoluer ses règles au cours des décennies pour les adapter aux nouveaux enjeux. C’est ainsi la dixième modification du cahier des charges depuis l’obtention de l’appellation en 1958. La routine donc ? Pas vraiment, car cette nouvelle version contient des mesures innovantes, qui ont même bousculé les instances décisionnaires nationales en s’attaquant non plus seulement au produit, mais aussi à son environnement. Les nouvelles règles couvrent en effet les trois piliers du développement durable, une première dans le monde des appellations d’origine européennes. Des mesures innovantes, exigeantes aussi. Cette exigence ne sera pas vaine : ce nouveau cadre, dessinant les contours des pratiques quotidiennes de la filière, préservera l’identité du Comté et ses valeurs issues de 700 ans d’histoire. Ceci au plus grand bénéfice des consommateurs et du territoire. C’est un projet dont les acteurs du Comté doivent être collectivement fiers.

Les grandes dates du nouveau cahier des charges

Assemblée générale du CIGC

Claude Vermot-Desroches, alors président de l’interprofession, annonce la révision du cahier des charges du Comté, avec l’ambition de favoriser

l’environnement et de préserver celle du pâturage.

Organisation du travail de révision

qui suppose une vaste concertation entre les membres de la filière, est présentée aux instances qui la composent : sept groupes de travail seront constitués sur des thèmes précis. Ils rendront compte de leurs travaux à la commission technique du CIGC, qui fera, sur cette base, des propositions au conseil d’administration et à l’assemblée générale de l’interprofession.

Travail des groupes

débute et se poursuit avec multiples débats et réflexions. « Des moments passionnants, de la vraie création collective », se souvient Denise Renard, directrice adjointe du CIGC qui a animé ces échanges et les a synthétisés pour en retirer les idées-forces. Lors des deux assemblées générales des printemps 2018 et 2019, deux livrets sont publiés avec les premières mesures pour que les membres de la filière se préparent aux évolutions.

Assemblée Générale du CIGC

Un tout premier document est transmis à l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), pour faire part des souhaits de l’interprofession du Comté. S’ensuivront trois visites de la commission d’enquête du Comité national des AOP de l’INAO pendant les étés 2021, 2022 et 2023.

Concertation avec l’INAO

suscite de nombreux échanges avec des explications sur chaque mesure, accompagnées de la trace des changements et des éléments de contrôlabilité afférents.

Approbation

La nouvelle version du cahier des charges est approuvée par le Comité national des AOP de l’INAO. Elle sera publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne courant 2025.

Votre collectif se met un cadre très contraignant, qui crée de la valeur.

En Comté, nous sommes dans le raffinement de l’appellation

Carole Ly – Directrice de l’INAO

Consolider le pâturage

Avec 70 nouvelles mesures, impossible de présenter chaque évolution de ce nouveau cahier des charges. Nous en avons sélectionné plusieurs dans quatre domaines, dont le premier est le pâturage

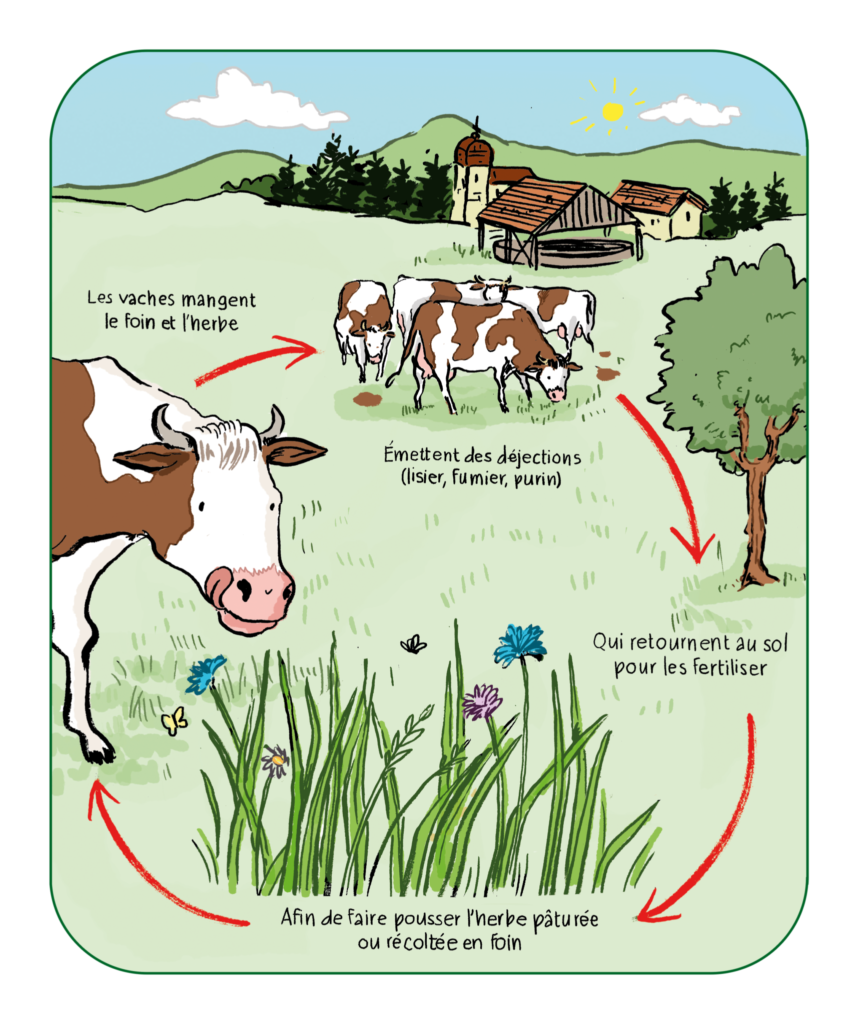

L’herbe au champ, la nourriture principale des vaches. La meilleure, la plus naturelle, la moins coûteuse aussi. C’est l’essence même de l’appellation Comté et même au-delà, de l’identité du massif jurassien. A quoi ressembleraient les paysages du Jura, du Doubs ou de l’Ain sans leurs vaches Montbéliardes broutant paisiblement dans les prés ? C’est bien la force de l’agriculture locale, sa spécificité. A travers les goûts des Comté, c’est l’herbe qui exprime le goût du terroir. Maintenir et renforcer le pâturage était l’une des premières motivations de la réouverture du cahier des charges en 2016. Non pas que celui ci était en danger, mais la filière a coutume de prévenir plutôt que guérir. Et les sécheresses de certains étés (le dernier fait exception) lui ont donné raison. Ainsi, pour favoriser l’extensivité des pratiques liées au pâturage, le cahier des charges inclut désormais les nouvelles mesures suivantes :

– Au moins 50 ares de surface fourragère disponible par vache dans un rayon à 1,5 km autour du point de traite. Les exploitations agricoles se sont emparées de cette mesure dès son annonce et ont rapidement cherché des solutions avec divers aménagements et échanges parcellaires. Une mesure essentielle pour les trois piliers du développement durable : l’herbe près de la ferme minimise les déplacements routiers, facilite le travail des agriculteurs et le bien-être des animaux, qui marchent moins et pâturent à loisir. Cette mesure entérine un principe fort de l’AOP Comté : l’herbe au centre. La rendre plus accessible est une façon de graver dans le marbre ce point cardinal des pratiques agricoles de nos exploitations.

– Au moins 1,3 ha d’herbe par vache laitière (au lieu de 1 ha auparavant).

– L’affouragement en vert ne peut pas débuter avant le 1er juin et est limité à 75 jours. Cette pratique est soumise à déclaration préalable tracée de début et de fin de chantier. Chaque période dure 5 jours minimum. L’encadrement de

l’affouragement en vert (herbe verte fauchée présentée aux vaches à l’étable) se fait plus précis, toujours dans l’objectif de favoriser l’accès au pâturage.

Encadrer la fertilisation

Pour préserver les sols et les eaux, tout est affaire de mesure et de temporalité. Le nouveau cahier des charges définit plus finement les pratiques à adopter.

Pour préserver les sols et les eaux, tout est affaire de mesure et de temporalité. Le nouveau cahier des charges définit plus finement les pratiques à adopter.

Les agriculteurs fertilisent leurs sols par l’apport de fumure organique, parfois complétée par des apports minéraux pour favoriser la pousse de l’herbe, centrale en AOP Comté. Le massif du Jura a une spécificité : ses sols karstiques sont superficiels ou très superficiels, donc extrêmement vulnérables. Pour en prendre soin et prendre soin des rivières, le cahier des charges précise et abaisse les plafonds de fertilisation organique et minérale, tout en fixant des règles sur le moment de l’épandage. Auparavant, le plafond de fertilisation minérale était fixé à 50 unités d’azote (N) par hectare (ha). Il est abaissé à 40 u d’N/ha. Quant au plafond global (fertilisation minérale et organique), il était auparavant de 120 u d’N/ha. Dans la nouvelle version, ce plafond est abaissé à 100 u d’N/ha en cas d’utilisation d’effluents liquides (lisier, digestat, purin, etc.)

Pour préserver les eaux et les sols, la gestion du temps s’avère elle aussi primordiale : on n’épand pas n’importe quand, afin de limiter le lessivage de l’azote en hiver. Ainsi, le nouveau cahier des charges précise :

– pas d’épandage avant d’avoir atteint les 200°C de cumul des températures journalières positives observées sur l’année. Cela coïncide avec un démarrage imminent de la végétation.

– pas d’effluents sur sols enneigés et pas de lisier sur sol gelé.

Par ailleurs, chaque exploitation doit désormais disposer d’un plan d’épandage individuel mis à jour. Ce document recense la nature des sols sur l’ensemble du parcellaire de l’exploitation, ainsi que la proximité des cours d’eau, des habitations et les fragilités géologiques. « Plus qu’une simple formalité, c’est un outil de pilotage de la fertilisation sur l’exploitation », estime Didier Tourenne, conseiller à la Chambre d’agriculture du Doubs. « Je vois au moins deux avantages à cette démarche pour l’agriculteur : éviter les transferts dans le milieu naturel et connaître le potentiel agronomique de ses parcelles. »

Préserver l’agriculture familiale

Jusqu’à ce jour, le cahier des charges fixait des règles touchant au produit. La nouvelle version englobe une nouvelle dimension humaine et sociale : la défense d’une agriculture familiale et coopérative.

C’ est une première dans le monde des AOP. Jusqu’ici, aucun cahier des charges, le nôtre compris, n’incluait de dimension sociétale dans ses mesures. Les règles ne s’attachaient qu’au produit, à ses conditions d’élaboration et à la zone limitée où il pouvait être fabriqué, affiné, transformé. Le cahier des charges n’était pas le lieu où définir un modèle social. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et le Comté en est le précurseur. Pour maintenir et préserver le modèle familial des fermes, le nouveau document inclut plusieurs mesures :

– la production maximale des exploitations est limitée à 1,2 million de litres de lait par an.

– 50 vaches laitières maximum sont admises par « unité de travail annuel » (UTA). Une exploitation agricole « vaut » 0,2 UTA, un chef d’exploitation 0,8 UTA et un salarié 0,6 UTA (seuls deux salariés peuvent être pris en compte).

Pour maintenir, cette fois, le modèle coopératif, à l’origine de la réussite du Comté, le cahier des charges inclut des mesures favorisant le sentiment d’appartenance à un collectif et in fine l’envie de s’y engager :

– stage d’intégration « filière Comté » pour les nouveaux producteurs, fromagers et responsables de tri chez les affineurs et les préemballeurs.

– participation à au moins une réunion, par an et par exploitation, organisée par la fromagerie ou par la filière.

Ces nouvelles dimensions, très innovantes à l’échelle européenne, cherchent à préserver le modèle comtois né il y a 700 ans et toujours source de durabilité. La filière aurait aimé aller plus loin, en incluant une mesure stipulant qu’au moins la moitié des capitaux d’une ferme doit appartenir à son exploitant, travaillant sur l’exploitation. Cette mesure n’a pu aboutir pour des questions de législation liées à la libre concurrence.

Maintenir la diversité et les savoir-faire

Sur le volet Transformation, les évolutions portent sur la préservation de la diversité des fruitières et sur le rôle central des savoir-faire des fromagers, affineurs et préemballeurs.

Le tissu encore dense des fruitières est une spécificité de la filière Comté. Maintenir le plus grand nombre possible de fromageries permet d’obtenir des Comté de goûts différents. C’est son charme et sa force : le Comté d’une fruitière n’est jamais le même que le Comté de la fruitière d’à côté. C’est donc pour maintenir cette diversité, due à l’expression de chaque micro-terroir, que le nouveau cahier des charges stipule que les fusions entre les fromageries sont possibles dans la limite de 7,5 millions de litres de lait transformés en Comté.

Côté cuve, l’importance du savoir-faire artisanal du fromager est instituée avec des mesures sécurisant le rôle central de la main et de l’humain :

– le fromager est présent et actif depuis la réception du lait jusqu’au démoulage des fromages

– les séquences ne peuvent pas être déclenchées automatiquement

– les outils d’aide à la décision ne sont pas connectés à la cuve

Du côté des caves, là où les Comté développent tous leurs arômes, une nouvelle mesure assure que l’apposition de la bande de marquage (verte ou brune) et de la feuille de meule matérialise la fin de l’affinage. Cela signifie l’interdiction du suraffinage hors zone. La filière cherche ainsi à s’assurer de la qualité des Comté proposés aux consommateurs : affineur de Comté est un métier réservé à la zone AOP, qui s’exerce dans des ambiances de caves et des conditions de soins et de suivi spécifiques.

Enfin, le préemballeur, qui intervient forcément dans l’aire géographique de l’AOP, exerce sa responsabilité de contrôle de la qualité des produits finis (portions, râpé ou toutes autres formes de découpe).