Par Pascal Bérion, Maître de conférences en Aménagement de l’espace et urbanisme • Université de Bourgogne Franche-Comté / Laboratoire ThéMA UMR CNRS 6049

Salins-les-Bains est une ville qui fut d’une importance majeure dans l’histoire de la Franche-Comté et du Comté. C’est au sein de la seigneurie de Salins que sont apparues au moyen-âge les premières fructeries transformant en commun le lait produit à l’échelle d’une communauté villageoise. A cette époque, la seigneurie, possession de la puissante famille des Chalon-Arlay, s’étend des crêtes du Risoux (frontière Suisse) à la Bresse. Elle se limite au nord par la vallée de la Loue, englobe les plateaux d’Amancey, Levier, Pontarlier, Frasne, Nozeroy, Champagnole, Plasne et comprend en son sein Arbois et Poligny.

Les traces écrites les plus anciennes attestant de l’existence des fruitières sont contenues dans le cartulaire (document rassemblant les actes notariés et documents officiels) d’Hugues 1er seigneur de Chalon-Arlay. Il se compose de plus de 650 documents établis entre 1220 et 1319. Dans cinq d’entre eux, il est question de fruitières ou de fromages à Déservillers (en 1272, 1273 et 1288), Levier (1272 et 1280), Rurey (1288) et entre la rivière la Loue et la ville de Poligny (1264) « es fruicteries (…) ladite revière de Loueu (…) à bourc doudit Poloingney ».

Pourquoi avoir créé les fruitières ?

Quelles causes ont conduit à l’apparition des fruitières et à la production de fromages de garde à pâte dure ? Les éléments de réponse sont partiels et les hypothèses méritent d’être consolidées par des travaux scientifiques. Cependant, deux éléments majeurs sont identifiés :

- Le besoin important en sel pour conserver les fromages. Si, aujourd’hui, le Comté consomme 0,9 % de son poids en sel, autrefois, les fromages étaient plus salés. Il est difficile d’en estimer la proportion faute de sources. Tout au plus sait-on qu’au XIXe siècle dans le Jura, 2,5 kg de sel étaient utilisés pour 100 kg de fromage et qu’au XVIIe siècle, les Fribourgeois en consommaient plus de 5 kg par quintal. Le sel étant produit en abondance à Salins, sa disponibilité pour les fruitières peut être supposée ;

- Le statut de servage dit de mainmorte. Par ce statut, les biens accumulés par les paysans au cours de leur vie appartiennent au seigneur, biens dont les descendants directs conservent toutefois l’usufruit. En conséquence, les paysans n’avaient aucun intérêt à constituer un patrimoine puisqu’ils n’en avaient que l’usage, sans aucune possibilité de le vendre pour en tirer profit. Dès lors, le travail en commun, et donc la fabrication collective des fromages, semblent être l’une des formes intelligentes d’émancipation qui pouvait s’établir.

- Le sel, la richesse de Salins

L’or blanc de Salins, le sel, a été exploité dès le IVe siècle et sa production s’est arrêtée en 1962. Aujourd’hui, les eaux salées de Salins sont principalement employées à des fins thermales. Le sel est présent à Salins en raison de l’affleurement, au fond de la vallée de la Furieuse, d’une couche de marnes épaisse d’environ 200 mètres formée il y 230 millions d’années dans les lagunes des mers du Trias. D’importants dépôts de sels gemme se sont déposés durant une vingtaine de millions d’années dans cette subdivision du Trias appelée le Keuper. L’infiltration des eaux de pluie dans ces terrains d’affleurement produit une dissolution du sel et permet la formation naturelle d’une saumure que l’homme a pris soin d’exploiter. Cependant, les grandes salines industrielles de Camargue et des mines de Lorraine ont eu raison de l’exploitation des gisements du massif du Jura au XXe siècle.

La fruitière de Salins est construite sur les marnes à sels et dans le magasin de la coopérative un regard couvert d’une plaque en verre permet de voir l’eau salée, la saumure naturelle.

Une fruitière dynamique riche d’une vingtaine de fermes sociétaires

La fruitière de Salins met en commun le lait de 21 fermes dispersées sur une douzaines de communes contigües. Elle transforme annuellement environ 7 millions de litres de lait et ses producteurs mettent en valeur autour de 1950 ha de terres agricoles. Il s’agit d’une fruitière où les exploitations sont extensives et disposent de superficies moyennes ; 11 d’entre elles exploitent moins de 80 ha.

Un terroir en interface

Globalement, les exploitations s’organisent autour de trois unités agro paysagères bien distinctes :

- Le faisceau salinois : il rassemble les producteurs établis à Aiglepierre, Marnoz, Grange-de-Vaivre, Saint-Thiébaud et By. La compression alpine, à l’origine des déformations ayant causée la mise place des reliefs du Jura, a ici produit un chevauchement complexe des couches géologiques du plateau de Levier qui s’est déplacé de plusieurs kilomètres vers l’ouest. Cela a permis la formation des massifs des monts Begon (631m) et Poupet (850m) entre lesquels la Furieuse a dégagé un large passage que l’on nomme la « fausse reculée de Salins » ;

- La reculée de la Furieuse, dite aussi « vraie reculée » s’étire de Pont-d’Héry aux faubourgs de Salins, en amont des éperons rocheux des forts Belin et Saint-André. Il s’agit d’une reculée typiquement jurassienne avec des falaises en haut de versant puis des pentes sur éboulis et marnes où se localise l’agriculture. Trois exploitations sont établies sur les finages de Bracon et Salins. Les conditions topographiques sont difficiles en raison des pentes et ici, l’agriculture prend une tournure franchement montagnarde ;

- Le plateau de Cernans. Appartenant à l’entité des seconds plateaux karstiques, il s’agit du prolongement méridional du plateau de Levier. Une douzaine de fermes de la fruitière sont installées sur les finages d’Andelot-en-Montagne, Pont d’Héry, Aresches, Clucy et Thésy. Le relief est plus commode avec une topographie de plateau ondulé au sein duquel les haies, bosquets et affleurements rocheux sont abondants. Les altitudes sont comprises entre 650 et 700 mètres. L’herbe en est la culture principale employée pour les pâtures du bétail et la production des foins et regains consommés en hiver.

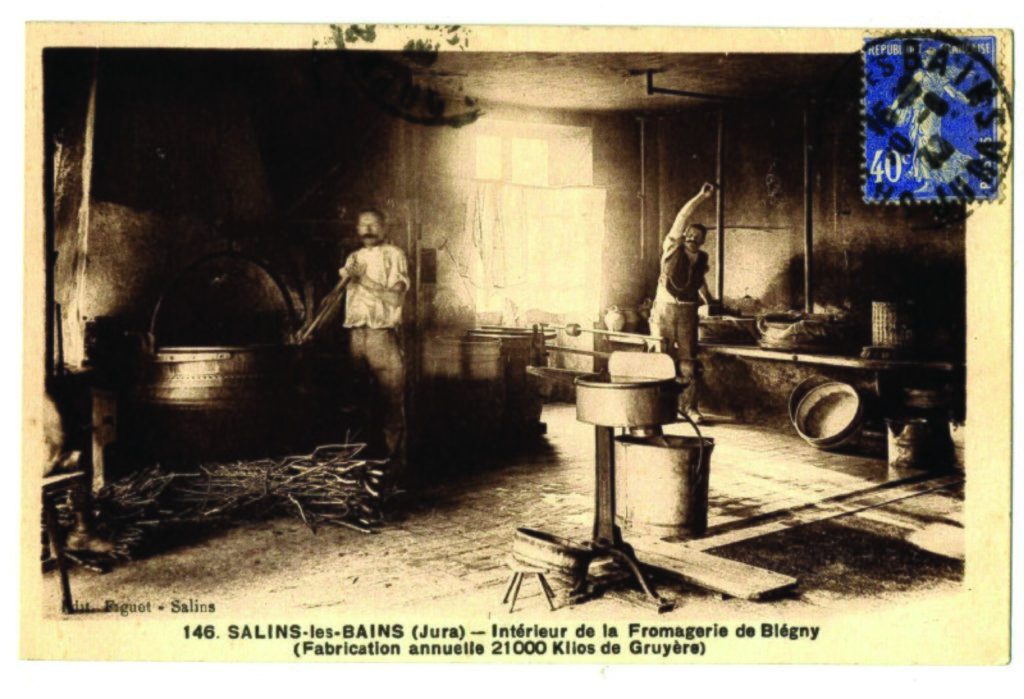

Si aujourd’hui une seule fruitière est présente sur ce terroir, aux XVIIIe et XIXe siècles, elles étaient nombreuses. Ainsi, lors d’un inventaire effectué en 1859, il en était dénombré 11, soit presque une par village pour un cheptel de 1200 vaches ayant permis de fabriquer 161 tonnes d’un fromage de type gruyère. Ce dernier était vendu à l’un des prix les plus élevés de la région par comparaison aux autres fruitières, puisqu’il se négociait à plus de 1,10 F le kilo (à cette époque le salaire moyen journalier était de 4 francs à Paris et de 2 francs dans le reste du pays).

La fruitière de Salins est l’héritière d’une riche et belle histoire où les hommes et la nature se sont associés pour assurer avenir et prospérité à ceux qui y vivent et travaillent. Il revient aux sociétaires d’aujourd’hui d’en assurer la transmission et de continuer à faire prospérer le terroir de Salins dont ils sont autant les garants que les ambassadeurs.